Version LX

SPRACHE

Spielfilme mit römischer Thematik

![]() BESETZUNG

BESETZUNG

![]() INHALT

INHALT

![]() DETAILS

DETAILS

![]() ARCHITEKTUR

ARCHITEKTUR

![]() SZENEN

SZENEN

Im Rom des Jahres 64 n. Chr. herrschen in der Hauptstadt des Weltreichs unter dem skrupel- und zügellosenlosen Kaiser Nero Korruption und Ausschweifung. Nero hat eine starke Neigung zum Wahnsinn und dazu die Tendenz den Kontakt zur Realität mehr und mehr zu verlieren. Seine laszive Frau Poppaea nutzt ihren verhängnisvollen Einfluss auf ihn aus und fördert seine Selbstüberschätzung.

Ganz anders leben jene Gläubigen, die sich zu einer neuen Religion der Liebe bekennen. Die Christen, wie sie sich nennen, leben in Bescheidenheit und Demut. Zu ihnen gehört auch Lygia - Pflegetochter des angesehenen Römers Petronius - die sich trotz des römischen Haushaltes der Religion der Christen stark verbunden fühlt. Petronius' Enkel Marcus Vinicius liebt und begehrt die schöne Frau.

Marcus Vinicius ist ihr vorerst als Krieger und Soldat zuwider, trotzdem kann sie sich seiner Persönlichkeit nicht entziehen und erwidert seine Gefühle nach und nach. Marcus und Lygia erleben alle Schrecken der blutigen Christenverfolgung nach dem Brand Roms, bei der ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt wird. Nero selbst setzte die Stadt in einem Anfall von Wahnsinn in Brand und besang mit seiner Lyra Rom als das brennende Troja.

Die Schuld am Brand wird den Christen in die Schuhe geschoben, die als Verfechter ihres neuen, von Rom so unterschiedlichen Glaubens, als Sündenböcke herhalten müssen. Marcus und Lygia werden wie viele andere Christen den Löwen vorgeworfen. Poppaea hat in rasender Eifersucht dafür gesorgt, denn ihre Begierde für Marcus Vinicius wurde von diesem nicht erwidert. Doch es gelingt es den beiden zum Tode verurteilten, sich aus der tödlichen Gefahr zu retten und zu fliehen. Nero sieht keinen Ausweg mehr und flüchtet in den Freitod.

Nero und der Brand von Rom

Die antike Stadt Rom war in der frühen

Kaiserzeit das Verwaltungszentrum des Imperiums,

vor allem aber Sammelbecken von allerlei Einwanderern und auch

Glücksrittern der gesamten alten Welt. In ihr lebten also nicht nur

reiche Eliten in Marmorvillen sondern auch grosse Menschenmassen in

den insulae (mehrstöckigen Mietskasernen), meist in billiger

Holz- und Schüttbauweise. Die Enge der Bebauung, Fahrlässigkeit, Unkenntnis sowie

Nichteinhaltung der einfachsten Brandschutzprinzipien - um die sich

schon Augustus bemüht hatte - führte häufig zu verheerenden

Stadtbränden. Einige Gerüchte besagen daher, Neros Brandstiftung sei

eine Art "Säuberung der Elendsviertel" gewesen. Doch der

grosse Brand Roms in jener Vollmondnacht des Jahres 64 n.Chr. war bei

weitem nicht die erste und nicht die letzte Feuersbrunst in der

Hauptstadt des Weltreiches. Dieser Brand ist nur der

bestdokumentierte, weil er Anlass einer blutigen Christenverfolgung

wurde, deshalb aber bestimmt nicht der grösste ist, der der Nachwelt

überliefert wurde.

Über die Schäden gibt es leicht

abweichende Angaben von Zeitzeugen, nach denen etwa zwei Drittel der

Stadt vernichtet worden sein sollen. Archäologische Untersuchungen

haben diese Zeugenangaben mittlerweile als Übertreibungen entlarvt.

Die hohe Zahl könnte sich aber auf obdachlose Einwohner beziehen.

Wenn eine einzige Insula abbrannte standen ja wesentlich mehr Leute

auf der Strasse, als bei einem normalen Stadthaus. Bis in das europäische

Mittelalter gehörten Flächenbrände in eng bebauten Städten zu den

immer wieder auftauchende Katastrophen.

Die ältesten Quellen über das

Ereignis bieten keine einheitliche Aussage über den Brand, sie belegen Neros angebliche Tatschuld aber auch

nicht. Im Lauf der Zeit haben sich zwei

Versionen zum Tathergang herauskristallisiert. Die bekannteste

(und sicher nicht objektivste) stammt von den Christen, für die nur

Nero als Alleinschuldiger in Frage kommt. Nach dem Brand kam es wie

schon erwähnt zu einer regelrechten Hatz auf die Christen. Die

Umkehrung des Brandstifter-Vorwurfs auf den Verantwortlichen der

Verfolgung, nämlich Nero, ist hier also vor allem eine

Schutzbehauptung, die sich schon im 17. Jh. zur vorherrschenden

Ansicht entwickelt hatte.

Seriöse Ursachenfragen stützen sich auf eher neutrale römische Chronisten, die fünf verschiedene Erklärungen möglich machen:

-

Nero

-

Unglück

-

nachgeholfenes Unglück

-

Christen

-

Verschwörer

Gerade zu lächerlich ist in diesem Zusammenhang die weit verbreitete Behauptung, Nero habe auf seinem Palastbalkon die Lyra quasi als akustische Untermalung zum Stadtbrand gespielt und den Brand von Troja besungen.

Nero hielt sich zum Zeitpunkt des

Brandes nachweislich nicht in der Stadt auf. Seit den archäologischen

Untersuchungen ist belegt, dass das Feuer von 64 n.Chr. im

Stadtzentrum in einer Nische des Circus Maximus in Richtung Palatin

ausbrach. Konkret der Südostflügel des Kaiserplastes und mit

Sicherheit auch Teile von Neros Kunstschätzen - die er so innig

liebte - wurden zerstört. Eine „Heissrenovierung“ von

Elendsvierteln war der Brandbeginn also nicht, die hölzernen

Elendsviertel der Vorstädte wurden von diesem Feuer im Gegenteil am

wenigsten betroffen.

Zu keinem Zeitpunkt gab es genug Fakten

und Beweise, die eine eindeutige Schuld von Kaiser Nero am Brand von

Rom belegt hätten. Schon seit ältesten Zeiten ist bekannt, dass es

keine eindeutige Ursachenerklärung aber viele Theorien dafür gibt.

Ob man nun die angebliche Brandstiftung Neros als Inspirationshilfe

für schräge Lieder erklären will, oder man seine Kunstliebe als

Motiv verwendet – jede dieser Theorien hat ihre Pferdefüsse.

Unlogisch scheint jedenfalls, dass der Kunstfreund Nero den Brand in

der Nähe des eigenen Palast quasi mitten in seiner bedeutenden

Sammlung von Kunstwerken legte. Berücksichtigt man dann noch, wie

häufig es Stadtbrände nicht nur in Rom gab, benötigt man keine

abenteuerlichen oder grotesken Nero-Geschichten mehr zur Klärung der

Brandursache. Ein gewöhnlicher Unglücksfall scheint in jedem Fall am

wahrscheinlichsten.

Das Symbol der Christen war übrigens in jener Zeit noch nicht das Kreuz sondern der Fisch (Ein grosser Teil der Apostel war Fischer - Christus machte aus ihnen „Menschenfischer“!), erst zwei Jahrhunderte später erreichte das Kreuz den heutigen Status. Die Christen wurden auch nicht vorrangig wegen ihrer neuen Religion verfolgt: Für die Römer waren sie eine den Juden nahestehende Nebensekte. Durch ihre Weigerung am politisch-staatlichen Leben teilzunehmen und dem Abhalten der Feiern im Geheimen bzw. Untergrund galten sie als potentielle Staatsfeinde und Verschwörer.

Trotz dieser Fakten wird das Bild des wahnsinnigen Kaisers der "sich Rom ein bisschen" anzündete weiterhin aufrechterhalten. Es gibt - als Folge dieser Geschichtsverfälschung - die diversesten Stilblüten. So etwa das CD-Brennerprogramm "NERO - burning ROM"...

Fazit des Filmes

Filme

müssen nicht unbedingt sehr gut sein, um ein Publikumserfolg zu

werden. Die Story – im Mittelpunkt von „Quo vadis“ steht die

eher einfallslos geschilderte, seichte Liebesgeschichte zwischen Lygia

und Marcus Vinicius - ist nicht aufregend oder neu, aber sie fesselt

ihre Zielgruppe zweifellos. Aber wenn Filme dieser Art mit

Starschauspielern besetzt werden und vor allem auch den Nerv der Zeit

treffen, dann ist ihr Erfolg unaufhaltbar. Und all das trifft auf

diesen amerikanischen Sandalenfilm zu, der vor mehr als 50 Jahren,

genaugenommen am 8. Dezember 1951 in die US-Kinos kam.

Wie

so oft bei literarischen Vorlagen wurde auch die Geschichte von „Quo

vadis“ bei seiner Verfilmung in Hollywood

"leinwandgerecht" verfälscht beziehungsweise abgeändert. Während

sich der polnische Roman-Autor Sienkiewicz viel Mühe gab, seine

Charaktere durchzuzeichnen und historisch genau zu arbeiten, beugte

sich die Traumfabrik dem Publikumsgeschmack der

christlich-konservativen Eisenhower-Ära und verwässerte die

verschiedenen Charaktere auf „schwarz-weiss“.

Die Schlüsselszene des Films ist zugleich der Schluss: Auf dem Weg nach Rom begegnet der Apostel Petrus Jesus. Die Hollywood-Botschaft 1951 an die Welt: Das Christentum wird gegen die Gottlosen siegen.

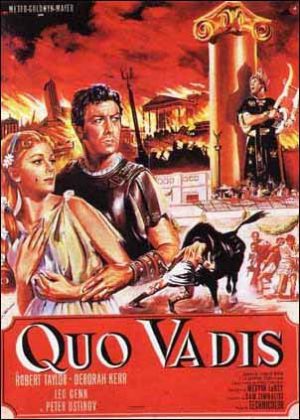

Original-Filmplakat

zu Quo Vadis 1951

ein zweites...

...und ein drittes

Sie wollen Fragen stellen, Anregungen

liefern oder sich beschweren?

Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!

(NN)